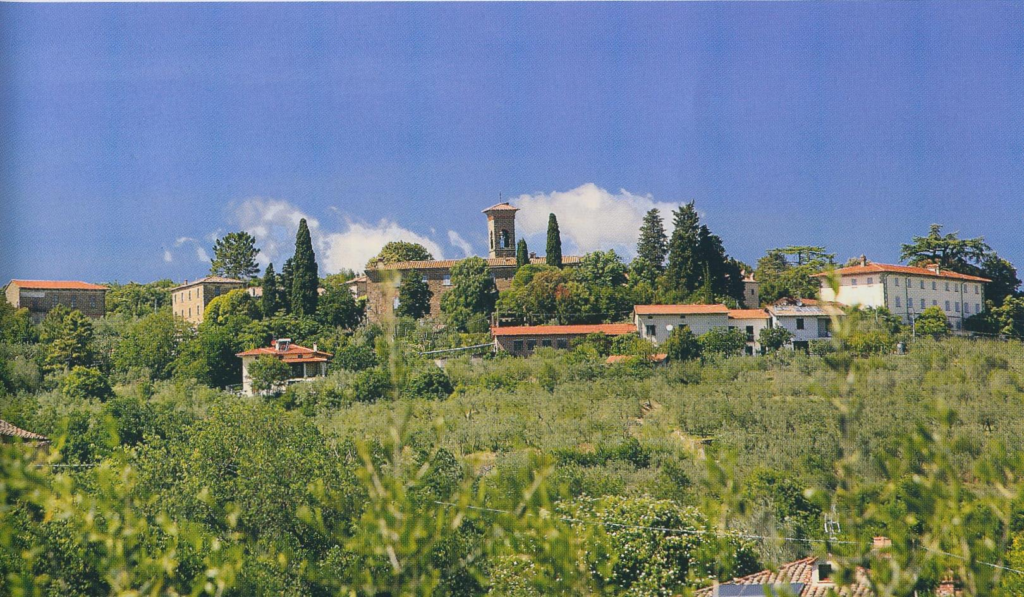

Il caratteristico borgo è ubicato sul versante meridionale della collina che dal poggio di Civitella si protende verso sud-est tra i torrenti Leprone e Gargaiolo.

L’antico Castello di Oliveto, possesso dei Sassoli e degli Ubertini, venne distrutto dal vescovo Guido Tarlati nel 1318. La cinta muraria del nuovo castello risale alla metà del XIV secolo e venne potenziata dai fiorentini dopo l’annessione di Arezzo del 1384.

Nel 1431 Oliveto venne espugnato da Niccolò Piccinino, e a metà del Cinquecento subì un saccheggio ad opera delle truppe di Piero Strozzi, dirette verso la sconfitta di Scannagallo. Il piccolo comune di Oliveto cessò di essere autonomo nel 1774 con l’annessione a Civitella.

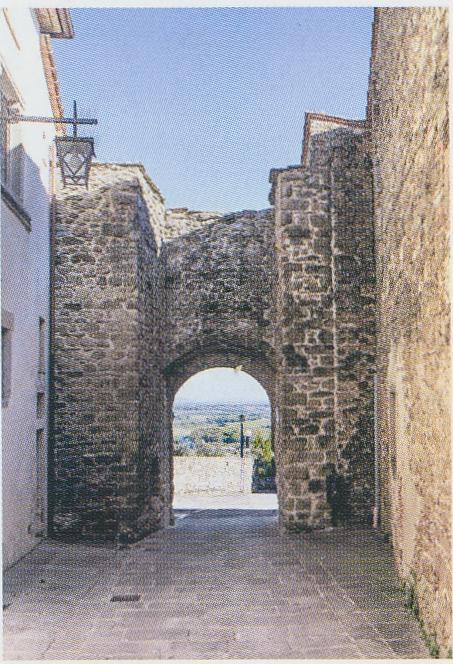

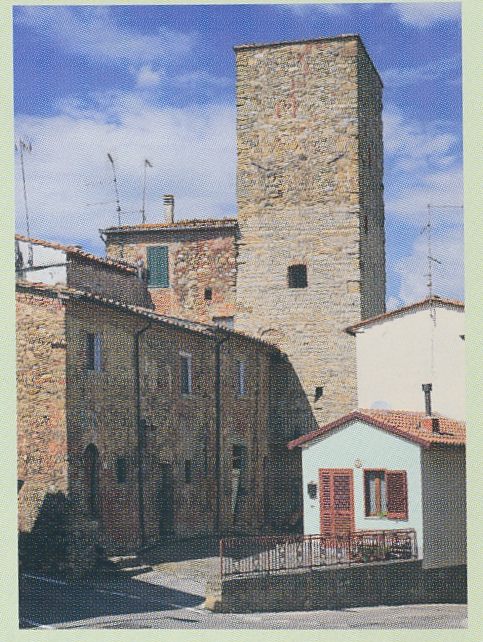

L’abitato, nonostante siano pochi i tratti di mura di epoca medioevale rimasti intatti, ha conservato la tondeggiante forma originaria con le due porte collegate esternamente a semicerchio da via delle Scuole.

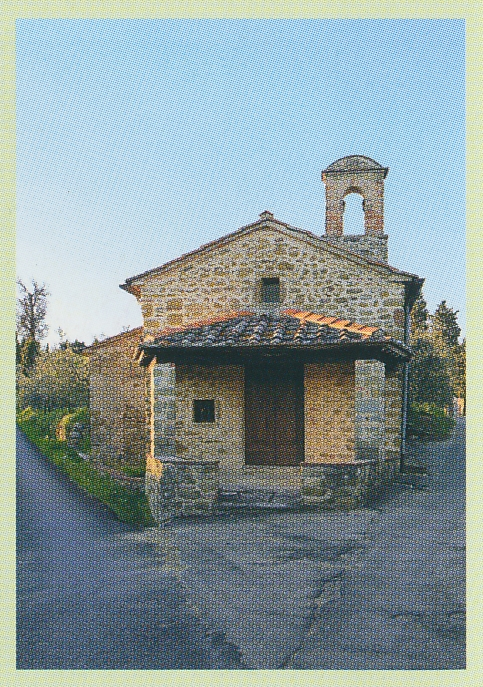

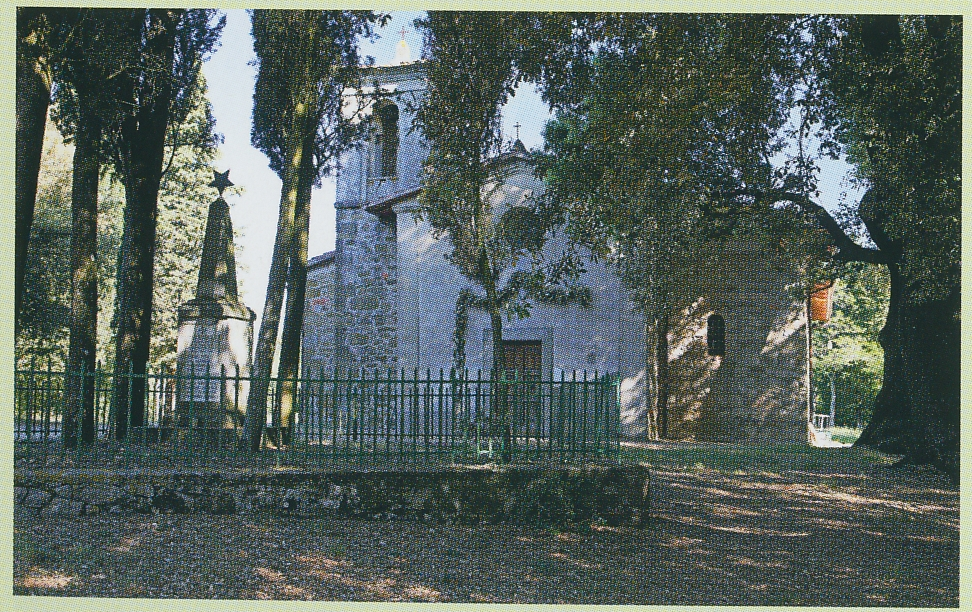

Da segnalare, fuori le mura del paese, prima del cimitero, il piccolo Oratorio di S. Rocco costruito nel XIX secolo su un antico tabernacolo dedicato alla Vergine. La Porta Nord era difesa da un cassero proteso in avanti con un torrione angolare ancora ben conservato. Entrando da questo accesso si trova sulla sinistra il parco recintato di Villa Barbolani da Montauto, dentro al quale è visibile un tratto delle antiche mura, digradante fino a un baluardo a torre con basamento a scarpa.

Porta a sud del borgo con vista sulla Valdichiana.

Il borgo di Oliveto. A destra la seicentesca Villa Barbolani da Montauto con volumetria compatta, distribuita su tre livelli e sobrie finiture in pietra serena delle aperture e delle murature angolari. Il prospetto principale si affaccia su un cortile posto in continuità con il parco.

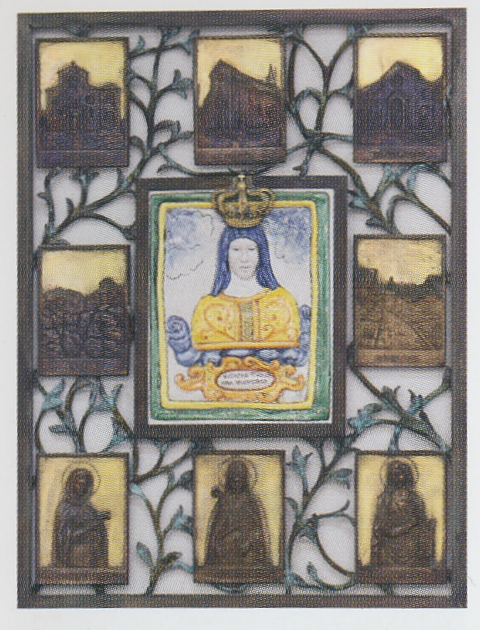

In quest’opera di Enzo Scatragli la Madonna del Conforto è circondata da varie raffigurazioni della Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro. In basso, raffigurazioni di santi: S.Margherita da Cortona (a sinistra), S. Donato martire (al centro), S. Giovanni evangelista (a destra).

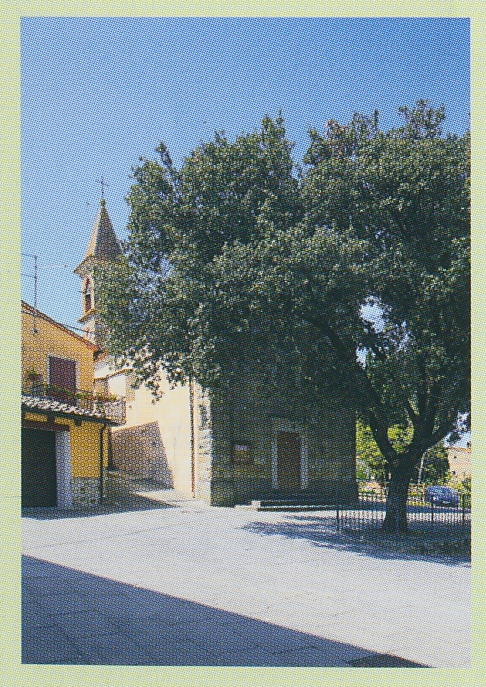

Piazza della Chiesa di Sant’Andrea.

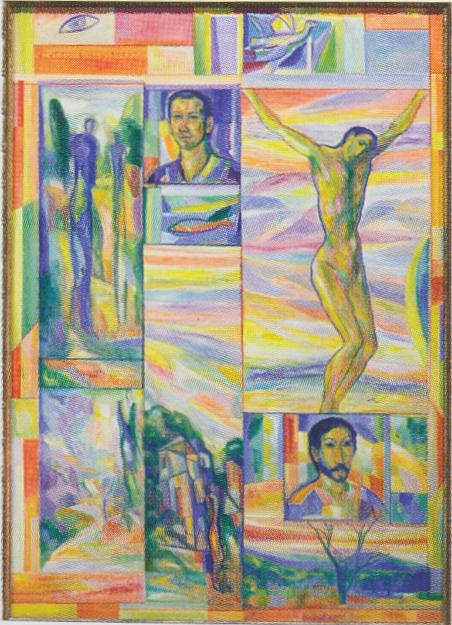

Opera dell’artista aretino Franco Fedeli la cui pittura si ispira ai modelli di H. Bosch, EI Greco e F. Goya.

Proseguendo lungo corso Roma si giunge all’incrocio tra gli assi longitudinale e trasversale; quest’ultimo conduce a piazza della Chiesa, sulla quale, oltre all’edificio religioso,

c’è un pozzo.

La Chiesa di Sant’Andrea, la cui struttura è probabilmente antecedente il XIV secolo, presenta la facciata e il campanile in pietra rifatti in stile neomedioevale nel 1933. L’interno sorprende per le varie opere d’arte custodite: sulla parete destra una tela di Franco Fedeli;

sopra l’altare successivo una tela con la Madonna del Rosario di Orazio Porta; dietro l’altare un’opera di Enzo Scatragli; esposto sopra l’altare di sinistra un tabernacolo risalente al Cinquecento, recentemente ritrovato.

Dirigendosi verso l’accesso rivolto a levante si nota immediatamente la Cappella della Chiesa della Compagnia, ricostruita nel XVII secolo, restaurata e dai colori originali rinfrescati. Tratti dell’antica cinta muraria sono visibili nel Parco della ex Villa Mazzi, pregevole edificio risalente al XVII secolo. La villa fu usata durante l’ultimo conflitto mondiale come campo di internamento per ebrei, ed è ora sede del Centro di Documentazione sui Campi di Concentramento “Villa Oliveto”.

Tabernacolo (XVI sec.).

Madonna del Rosario (seconda metà XVI sec.), Orazio Porta.

Cappella della Chiesa della Compagnia.

Crocifisso posto all’interno dell’Oratorio di Albergo.

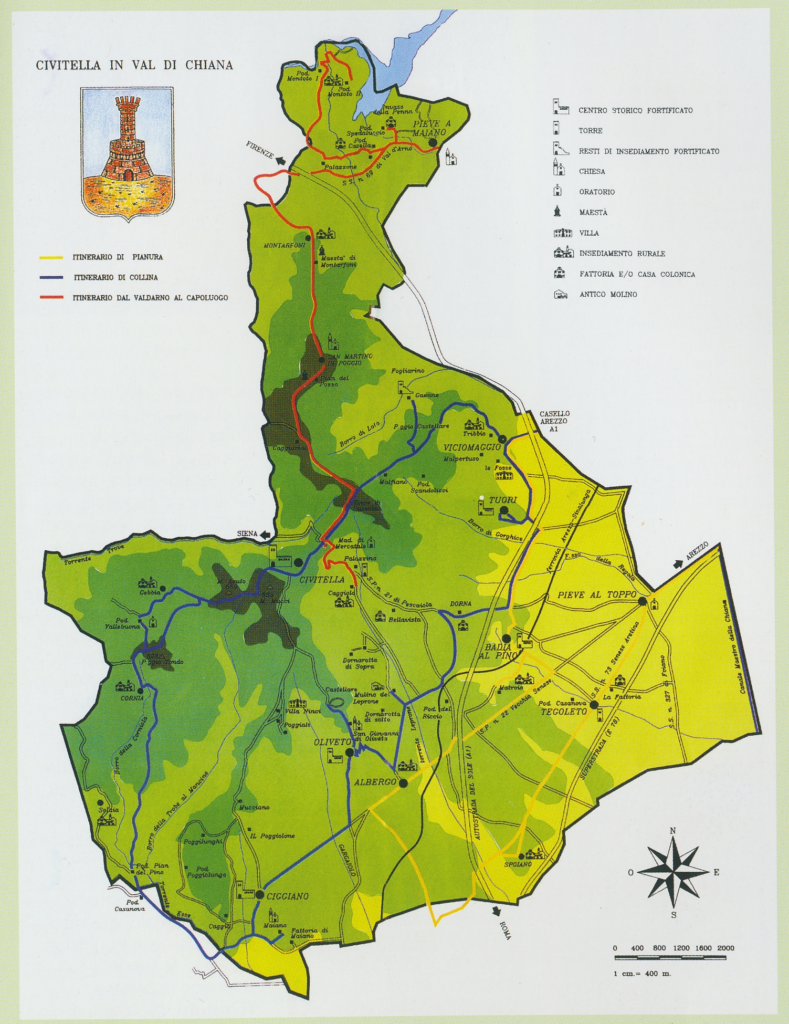

ESCURSIONI

1° itinerario:

i nuclei di collina

Tuori – Dorna – Oliveto – Ciggiano – Cornia – Gaenne.

Percorso: circa 40 km. Da fare in auto e a piedi poiché non tutte le località sono raggiungibili con strade carreggiabili e asfaltate. Si può dedicare all’escursione un’intera giornata.

Tuori è un antico borgo di origine medioevale appartenente al piviere di S. Maria al Toppo. Sono ancora visibili i resti delle antiche fortificazioni. Visitabile la Chiesa dei Santi Giorgio e Luca, del XIII secolo. Nei pressi di Tuori, in località Sasso Saracino, è possibile vedere una bella casa colonica, fabbricata nel XVI secolo dalla Fraternita dei Laici di Arezzo.

Dorna, invece, è un piccolo abitato che fu insediamento longobardo. La parte più antica attualmente rimasta integra è la torre, ricordata nei documenti fin dal 1198, collocata al centro dell’abitato colonico nel quale si trova la bellissima fattoria del XVIII secolo. All’interno del nucleo medioevale di Oliveto sono da visitare la Chiesa di Sant’Andrea, databile in un periodo precedente il Trecento, la Cappella della Chiesa della Compagnia, rifatta nel XVII secolo e, fuori le mura del paese, l’Oratorio di S. Rocco. Da Oliveto si giunge a Ciggiano. Interessante la passeggiata per le vie del piccolo centro. Da vedere la Chiesa di S. Biagio, dove, oltre al bell’altare Mazzeschi della metà del Seicento, spicca la pregevole statua di Santa Maria Maddalena di Andrea Sansovino. Indispensabile una sosta nel piccolo nucleo di Cornia, posto a circa 560 m di altitudine, dove esisteva un centro per la lavorazione delle scope di saggina. In mezzo al bosco, e raggiungibile a piedi attraverso un sentiero, è l’Oratorio di S. Maria Maddalena a Vallebuona.

Tuori. Chiesa dei Santi Giorgio e Luca (XIII sec.).

Oliveto. Porta nord difesa da un cassero proteso in avanti con un torrione angolare ancora ben conservato.

Oratorio di S. Rocco (XIX sec.) costruito su un antico tabernacolo dedicato alla Vergine,

presso Oliveto.

Dorna, fattoria del XVIII secolo.

Il percorso continua verso Civitella, da dove ci si immette nella provinciale e si scende sino all’incrocio, dopo il cimitero, incontrando l’Oratorio della Madonna di Mercatale. Gaenne è un toponimo di origine etrusca; nel VI secolo divenne il sito di un fortilizio bizantino. Nel Mille era, invece, di proprietà dei longobardi di Dorna e successivamente passò ai Tarlati di Arezzo. Nel 1385 finì sotto il dominio di Firenze che ne ordinò la distruzione. Ne restano oggi soltanto le rovine che meritano di essere visitate, anche per la bellezza del paesaggio che le circonda.

2° itinerario:

i nuclei di piano

Pieve al Toppo – Tegoleto -Spoiano – Albergo – Badia al Pino – Viciomaggio.

Percorso: circa 22 km da percorrere in auto. Complessivamente è sufficiente mezza giornata. Il toponimo di Pieve al Toppo è quasi sicuramente di origine longobarda. La Pieve paleocristiana, verso la metà del ‘400, si trovava in abbandono e così venne unita alla Chiesa di S. Andrea di Oliveto. Sembra sia stata distrutta, assieme all’annesso ospedale, nel 1502. Sul suo sito venne costruito un oratorio nei primi anni del XVI secolo, restaurato dopo il 1527. A partire dal 1906 l’oratorio fu dedicato alla Madonna del Conforto. Nei pressi di Pieve al Toppo è da segnalare l’imponente complesso colonico di Mugliano, la cui origine romana è confermata da numerosi ritrovamenti di una grandiosa villa di cui si riconoscono colonne di granito e frammenti di marmo. L’attuale edificio rurale è stato costruito nel XVIII secolo, durante il periodo delle bonifiche. Da Pieve al Toppo si giunge in breve a Tegoleto.

La “corte di Tegoleto” risale intorno all’anno 1000 e conserva la torre medioevale, unica testimonianza delle strutture difensive dell’abitato, più volte ristrutturata. Dell’antica Chiesa di S. Biagio, già arrocchia nel X secolo, non rimangono che poche tracce dell’abside romanica. Desta interesse, dal punto di vista architettonico, l’edificio della fattoria di Tegoleto di origini seicentesche.

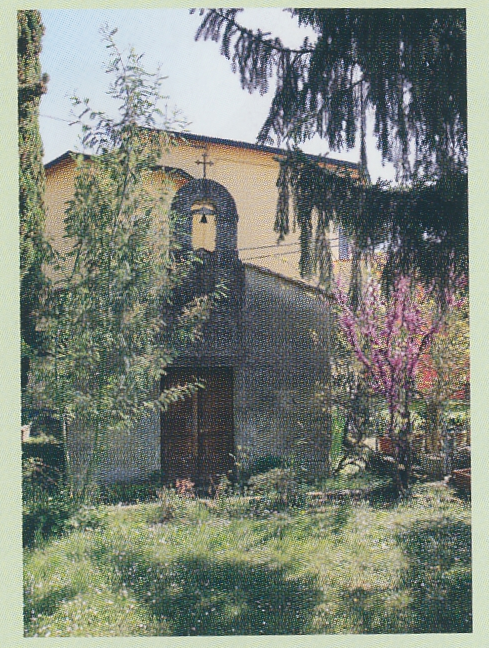

Spoiano è un interessante nucleo rurale di origine romana trasformatosi nel XVIII secolo in fattoria e villa padronale (Villa Pecchioli). Situato su una delle dolci ondulazioni che caratterizzano questa splendida parte della Valdichiana, presenta al suo interno, oltre ad una cisterna per la raccolta delle acque piovane, anche un’antica chiesetta ad aula unica.

Nel nucleo di Albergo, antico borgo probabilmente di origine romana, sorgeva un ospedale per viandanti e malati. Da Albergo passava una Via Municipalis romana che si univa ad un ramo dell’importante via Cassia per il Valdarno.

Badia al Pino è un paese di origini antiche, visto che la sua chiesa, S. Bartolomeo, è ricordata già nel X secolo. Nel 1384 divenne feudo di Giovanni Acuto, capitano di ventura di origine anglosassone. Interessante il borgo, dove attualmente sono visibili i resti della porta e di una torre dell’antico castello, sviluppatosi intorno all’Abbazia del Pino.

Con il trasferimento della sede comunale, divenne un rilevante centro di attività economiche e di servizio. Si prosegue per Viciomaggio, ultima tappa dell’itinerario. Insediamento situato a metà strada fra il Castello di Battifolle e quello di Tuori, Viciomaggio (Vicus maius) è ricordato in un atto notarile del 1024; il centro ha avuto una funzione essenzialmente agricola.

Interessanti nelle vicinanze, sono i borghi medioevali di Malpertuso, Le Fosse e Poggio Castellare, sede di un fortilizio prima bizantino e poi longobardo. Altro antico insediamento nei pressi di Viciomaggio è Tribbio; non lontano, in località Fondaccio, si trova la settecentesca Villa Milioni alla quale è annessa una cappella seicentesca sul cui fianco sud si può vedere il quadrante di un antico orologio.

Pieve al Toppo. Presso la cappellina è un altorilievo in terracotta a ricordo della

“Battaglia” (giugno 1288), con la vittoria degli aretini sui senesi, opera di don Fortunato Bardelli.

Tegoleto. La torre facente parte delle strutture difensive dell’abitato medioevale.

Spoiano. La facciata principale di Villa Pecchioli è collegata a un edificio agricolo tramite un

portale d’ingresso al cortile, in mattoni, con arco policentrico sorretto da pilastri quadrati. Sul prospetto sud della villa è posto un piccolo campanile a vela, dalle forme settecentesche, dietro al quale si trova una grande torre colombaria.

Muriel Spark

La scrittrice e poetessa Muriel Sarah Camberg nacque a Edimburgo da padre ebreo e madre cristiana. Nel 1937 sposò Sidney Oswald Spark, e lo seguì in Rhodesia (ora Zimbabwe), dove nacque l’unico figlio, ma il matrimonio ebbe breve durata e Muriel Spark tornò in Gran Bretagna nel 1944. Iniziò a scrivere, utilizzando il cognome da sposata, poesie e pezzi di critica letteraria. Nel 1954 si convertì al cattolicesimo e questo fatto fu elemento fondamentale nel suo divenire una scrittrice di romanzi. Dopo aver vissuto a New York per alcuni anni, Muriel Spark si trasferì a Roma, dove incontrò Penelope Jardine nel 1968. Nei primi anni settanta le due amiche si sistemarono in Toscana e vissero a Oliveto, il piccolo borgo del comune di Civitella, del quale, nel 2005, Muriel Spark ottenne la cittadinanza onoraria.

Resti delle mura castellane di Ciggiano.

3° itinerario:

dal Valdarno a Civitella

Pieve a Maiano -Montarfoni – S. Martino in Poggio – Civitella in Val di Chiana.

Percorso: circa 25 km fino a Civitella, da percorrere in auto, in una giornata.

L’itinerario inizia da Pieve a Maiano, ai confini del comune di Arezzo. II centro fu abitato in epoca romana, come testimoniano ritrovamenti di ceramiche del I e II secolo d.C., nonché i ruderi di una fornace in località Bosco di Vallimboi. La pieve che ha dato nome al paese, ricordata fin dal XII secolo, è attualmente scomparsa. La Chiesa di S. Maria Assunta, ove ancora si trova collocata una campana del 1358 proveniente da Montoto, risale al XIX secolo. La colonica del podere Spedaluccio è tutto ciò che resta di un antico ospizio per viandanti, documentato fin dal 1198.

Rientrati sulla statale 69, dopo appena 50 metri, si entra nella strada asfaltata

denominata via della Centrale. Lungo questa strada troviamo i poderi Montoto I e Montoto II.

Il gruppo di case coloniche che possiamo ammirare è ciò che rimane di un

fortilizio longobardo (VII- VIII secc.) posto a presidio di due guadi sull’Arno (denominati Ariccia e Roggio di Montoto), che passò dal dominio di Arezzo a quello di Firenze nel 1385. All’interno del castello, fin dal 1039, era presente la Chiesa di S. Giovanni battista e S. Martino, attualmente scomparsa. Proseguendo si trova l’Oasi di protezione della diga della Penna. Il Castello di Montarfoni venne aggregato al

Comune di Civitella nel 1774; dell’antico castello restano la porta di accesso e alcuni tratti della cortina muraria. Si può visitare la Chiesa di S. Andrea più volte rimaneggiata. Proseguendo si arriva a S. Martino in Poggio, a quota 540 m, che conserva la Chiesa dei Santi Maria e Carlo, edificata nel 1690 e ampliata nel secolo successivo. Seguendo il sentiero 107 del CAI si giunge all’Oratorio della Madonna di Mercatale; da qui si prosegue per Civitella.

S. Martino in Poggio, Chiesa dei Santi Maria e Carlo.